2025-08-27 09:37

全球正经历前所未有的老龄化进程。联合国数据显示,2022年全球65岁以上人口占比首次突破10%,预计到2050年将达16%。当少子化与老龄化形成双重夹击,传统"养儿防老"模式逐渐失效,人类正站在养老文明的转折点上。这场静默的革命中,AI机器人并非唯一的答案,而是与人文创新共同编织着未来养老的图景。

少子化+老龄化双重冲击下,养老不再是一道单选题!理想模式需要「技术赋能×制度创新×文化重构」三维共振。

一、技术赋能:破解照护困局

智能监测系统:可穿戴设备实时追踪生命体征,AI算法提前72小时预警跌倒风险,将被动救治转为主动预防。

康复机器人:外骨骼装置帮助瘫痪老人重新站立,脑机接口技术让失语者通过意念控制轮椅。

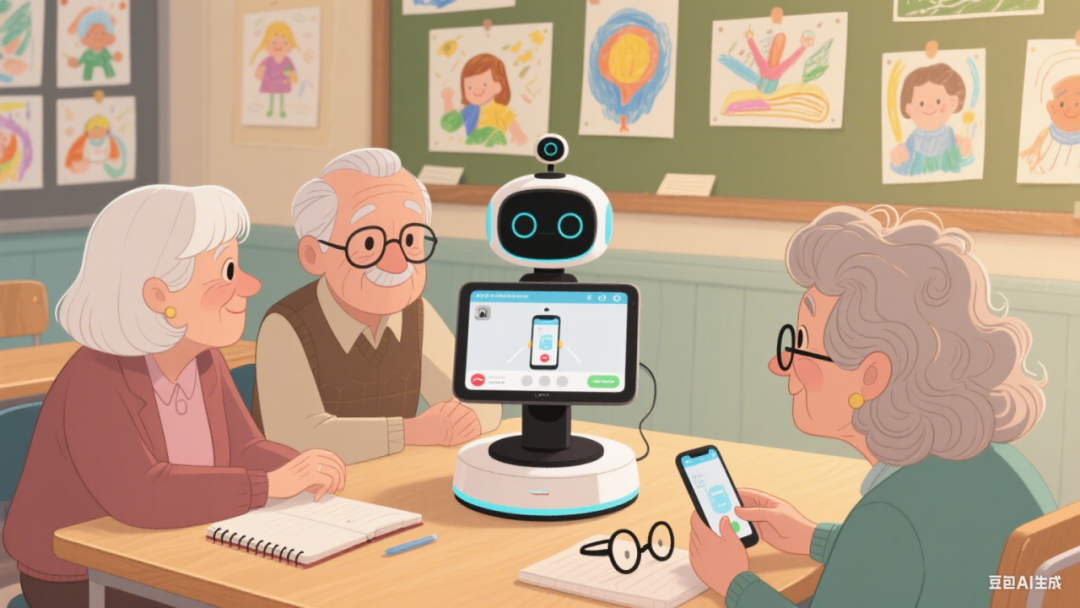

情感计算:自然语言处理技术解析老人微表情,定制个性化陪伴方案,弥补子女无法常伴的缺憾。

真正的技术赋能应是"隐形服务",如智能床垫,无需佩戴设备即可监测睡眠质量,这种润物细无声的设计才是科技与人性的完美融合。

二、制度创新:重构养老生态

瑞典斯德哥尔摩的"时间银行"为全球提供新思路:志愿者为老人提供服务可存储时间,待自己年老时兑换等量照护。这种代际互助模式在德国演变为"多代屋",让年轻人、儿童与老人共享生活空间。制度创新正在打破传统养老的三个维度:

时间维度:新加坡推出"乐龄易计划",通过房屋改造实现居家养老,政府补贴80%改装费用。

空间维度:荷兰的"漂浮养老院"将护理单元嵌入社区,形成15分钟养老服务圈。

关系维度:中国试点"家庭养老床位",将专业照护延伸至家庭,签约服务机构达4000余家。

制度设计的精妙在于激发社会内生动力。杭州某社区推行的"时间币"系统,让低龄老人服务高龄者,既缓解照护压力又实现自我价值。这种制度创新比单纯依赖技术更具可持续性。

三、文化重构:超越代际鸿沟

上海"记忆咖啡馆"里,年轻咖啡师与阿尔茨海默症老人共同经营,这种跨代共融场景正在重塑社会认知。文化变革需要突破三个认知误区:

摆脱"衰老即残障"的偏见:芬兰推行"反年龄歧视"教育,企业需证明解雇45岁以上员工具有合理性。

重构"孝道"内涵:台湾地区将"孝"从经济供养转向情感陪伴,设立"赡养假"鼓励子女定期探视。

建立新养老观:日本70岁老人驾驶出租车,德国银发族创办初创企业,生命价值不再被年龄定义。

在成都"老年游戏工坊",60岁以上老人设计出适配老年人的数字游戏,月活用户突破50万。这种文化创新证明,银发族不仅是被服务对象,更是价值创造者。

站在2035年的时间节点回望,理想的养老图景应是技术理性与人文精神的共生体。AI机器人将承担重复性照护工作,但温暖的手掌相握、真诚的眼神交流永远无法被代码替代。当社会建立起"积极老龄化"的制度底座,培育出"代际共融"的文化土壤,技术才能真正成为照亮晚年的那束光。养老革命的本质,是让每个生命都能在时间长河中保持尊严与价值,这或许才是人类文明最动人的进化。

捷路科技版权所有 2014-2021渝ICP备13003919号-6